1. はじめに:未知の味「うまみ」の魅力

私たちが日常的に感じている味覚の世界は、実に豊かでございます。甘味、酸味、塩味、苦味、そして「うま味」の五基本味が、その土台を形づくっているといわれています。その中で、比較的近年に科学的に定義されたのが「うま味」という味覚です。単独で口にすると、これだけで「おいしい!」と感じられるものではないかもしれません。しかし、不思議とほかの味と組み合わさると飛躍的に料理がおいしくなる──これがうま味の最大の特徴なのです。

そもそも人類は、「おいしさ」の正体を探る旅を数千年にもわたって続けてきたと考えられます。その中で、日本の研究者が世界に先駆けて「うま味」の存在を定義し、今では西洋やアジアのさまざまな料理にも広く受け入れられるに至りました。この旅路は、日本文化の底力と探究心、さらに食に対する深いこだわりが垣間見える歴史でもあります。本稿では、日本が誇る「うま味」の歴史や、その受容の変遷、そして現代の料理界がどのようにこの味を活かしてきたかを詳しくひもといてみます。

2. 五基本味とうまみの位置づけ

人間が舌で感じ取る味覚は一般的に五つあるとされます。甘味はエネルギー源の糖分を察知し、酸味は腐敗や未熟を知らせ、塩味はミネラルバランスを整え、苦味は毒性の可能性のある物質を避ける警告となるなど、生存にかかわる重要なシグナルでもあります。一方で、うま味は「タンパク質やアミノ酸が豊富に含まれる食べ物」を体が欲しているサインともいわれ、成長や維持に必要な栄養素を体に取り込む上で必要な感覚だったのではないか、と考えられています。

日本では古くから、だしをとったり、発酵食品を作ったりする文化が花開きました。そこには、うま味が自然と取り入れられていましたが、当時はまだ「五基本味のひとつ」としてはっきり定義されていなかったのです。20世紀初頭になってようやく「これは甘さでもなく、塩っぱさでもなく、酸っぱさや苦さとも違う、独立した味覚なのではないか?」という大きな疑問が生まれたのです。

3. うま味の発見と日本文化

日本の食文化は、お米を主食に、季節の恵みをいただく「和食」を中心に発展してきました。和食の魅力を支えているのは、昆布やかつお節、しいたけなどからとる「だし」です。世界的にも和食が高く評価されるようになった大きな理由の一つに、この繊細なだしが生み出す独特の味わい、すなわち「うま味」があります。

しかし、明治時代以前の日本では「うま味」という言葉が、今のように学術的な意味を持って使われていたわけではございませんでした。料理人の経験的な知恵として、「昆布と鰹節を合わせるとさらにおいしい」ということは知られていましたが、それが科学的にどのような原理によるものかは謎のままだったのです。明治維新を経て西洋の学問や技術が導入され始める中で、日本料理の「おいしさ」を科学的に解き明かそうとする動きが加速していきます。

4. 池田菊苗博士の偉業

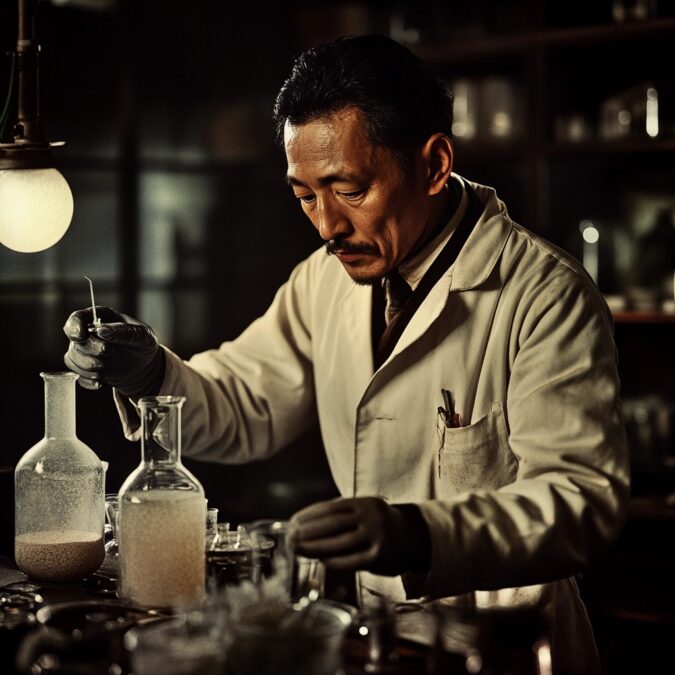

そこで登場するのが、東京帝国大学(現・東京大学)の化学者、池田菊苗博士です。彼は1908年、昆布だしを分析する過程で、これまで知られていなかった味の成分が存在すると確信し、数々の実験を重ねました。そして、ついに昆布に含まれる「グルタミン酸」によって引き起こされる特有の味覚があることを突き止めたのです。

このグルタミン酸が、その後「うま味」という名称で世界に広まるきっかけとなりました。池田博士は「五基本味」という言葉をいち早く提唱し、世界中の科学者や料理人たちが新たな味覚の存在を認識するようになったのです。ここで注目すべきは、日本の伝統的な食材である昆布を使い、それを近代科学の手法で分析して解き明かした点にあります。まさに、日本文化の英知と近代科学の融合が生み出した偉大な発見だったといえるでしょう。

5. 日本のだし文化の歴史

うま味の研究が進む以前から、わたしたちの祖先は「だし」を上手に使いこなしてきました。奈良・平安時代の宮廷料理では、昆布や鰹節こそ現在のように普及していなかったかもしれませんが、煮干しや海藻などを煮出して味を調えた記録が残されています。やがて鰹節が改良され、室町~安土桃山時代にかけて「花かつお」が登場すると、濃厚な香りと味わいがたちまち広まりました。

江戸時代には「だしをとる」という文化が武家から庶民の間にも浸透し、一汁一菜の食卓がさらに豊かなものになりました。実際、昆布と鰹節が手軽に入手できるようになると、素材そのものの味を引き立てる「薄味仕立て」の和食が主流になったのです。この「素材の味を生かす」という理念は、現代にいたるまで日本料理の根幹を支えており、うま味の有効活用こそが日本食の特徴を形成する大きな要素といえます。

6. 東アジアのうま味文化

うま味文化は日本だけで完結しているわけではございません。東アジアに目を向けると、中国の醤(ジャン)や豆豉、韓国のコチュジャン、タイやベトナムの魚醤など、さまざまな発酵調味料が古くから存在します。いずれも、時間をかけて微生物の力を借りることで、アミノ酸がたっぷりと含まれるうま味の宝庫へと変化していくのです。

豆板醤や豆豉などの豆を発酵させた調味料は、大豆由来のタンパク質が分解されてグルタミン酸が豊富に生まれ、パワフルな味わいをもたらします。また、魚醤は魚やエビなどの海産物を塩漬けにして熟成させることで、独特の香りとうま味を最大限に引き出します。こうした調味料文化の存在は、「うま味」が東アジア全体で共有されていた重要な要素であることを教えてくれます。

7. 中華料理におけるうま味

特に中国は、長い歴史の中で「味の追求」を徹底してきたことで有名です。清湯(チンタン)と呼ばれる澄んだスープや、上湯(シャンタン)という鶏ガラや豚骨を長時間煮出した高級スープなど、その裏側には肉や骨のイノシン酸やコラーゲン、干ししいたけなどのグアニル酸が結集しています。これらを使うことで、味に奥行きとコクが生まれ、それをベースにした各種の中華料理が驚くほど多彩な風味を生み出しています。

また、中華料理では乾物を多用します。干し貝柱や干しエビ、干ししいたけなどは、長期保存に便利なだけでなく、乾燥の過程でうま味が凝縮されるというメリットがあります。こうして乾物を戻して調理すると、豊富なアミノ酸が煮汁に溶け出し、料理全体に深みをもたらすわけです。中華料理の世界的な評価は、このうま味の活用によるところが大きいと考えられています。

8. 西洋料理におけるうま味

一方で、かつては「うま味」という概念があまり認知されていなかった西洋料理にも、実は多くのうま味食材が存在していました。代表的なものがトマトやパルメザンチーズ、熟成肉やキノコ類などです。古代ローマ時代には「ガルム」と呼ばれる魚醤が大変人気を博していた記録があり、貴族から庶民まで広く愛されていたと伝えられています。魚を塩漬けにして発酵させたガルムは、現代のナンプラーやしょっつるのような魚醤に近く、アミノ酸たっぷりの調味料でした。

さらに、中世ヨーロッパの修道院などではチーズの製造が盛んに行われ、長期熟成によって濃厚なうま味が蓄えられることが理解されていました。こうした発酵や熟成の技術こそが、うま味を増幅させる鍵だったのです。後にフランス料理で使われる「フォン(出汁)」も、骨や野菜を煮込むことでうま味を引き出す手法が確立し、ソースのベースとして欠かせない存在になっていきます。

9. ガルムとローマ帝国の味覚文化

古代ローマのガルムは、史料によれば魚や内臓を塩漬けにして太陽の下で発酵させ、上澄みを調味料として活用したものだそうです。独特の香りと強烈な味がある一方、料理に少量加えるだけで旨さが深まる効果があったと考えられています。これはまさしくうま味の特徴を活かした使い方です。

ローマ帝国が広大な領土を支配していた時代、ガルムは各地に運ばれ、地中海世界全体で消費されていました。つまり、うま味を重視した調味料がすでに大きな商業価値を持ち、文化的にも重要だったということです。後世、この技術は中断や変化を経ながらもヨーロッパ各地に伝わり、他の発酵調味料や保存食へと形を変えて継承されていきました。

10. 近代西洋料理へのうま味の導入

近代になると西洋の食文化では、化学的な分析や工業的な生産が進んだことで、食品の成分をより深く理解できるようになりました。その際に見落とせなかったのが「グルタミン酸」や「イノシン酸」といったアミノ酸群がもたらす味の重要性です。ヨーロッパ各国の伝統料理──例えばイタリアのトマトソースやチーズ、フランスのブイヨン、スペインの生ハムなど──は、実はうま味の宝庫であることが後に科学的に証明されます。

こうして西洋でも「うま味は五基本味のひとつ」として認められるようになりました。池田菊苗博士が世界に広めた概念と、既存の西洋食文化が出会うことで、改めて「おいしさとは何か?」を考えるきっかけが生まれたのです。近年ではミシュラン星付きレストランや分子ガストロノミーのシェフたちも、うま味の研究に余念がなく、意図的にグルタミン酸を含む素材を組み合わせたりしています。

11. うま味の科学的メカニズム

では、うま味はどのようにして私たちの舌と脳を刺激し、「おいしい」という感覚をもたらすのでしょうか。研究によりますと、舌の味蕾にはうま味を感知する受容体があり、グルタミン酸やイノシン酸、グアニル酸などが結合すると電気信号を発します。その信号が脳へ伝わることで、私たちは「これがおいしい」と感じるのです。

これは甘味や塩味など、他の味覚受容体とも共通する仕組みですが、うま味受容体は特にタンパク質や核酸などを分解した際の成分に敏感です。人間の体が栄養価の高い食品を本能的に求めるために、このような受容体が進化したのではないかとも推察されています。こうした科学的メカニズムが解明されることで、料理のプロや食品メーカーは効率的に味を設計することが可能になっているのです。

12. グルタミン酸、イノシン酸、グアニル酸の特徴

うま味を語る上で欠かせないのが、代表的な三つの化合物、グルタミン酸・イノシン酸・グアニル酸です。グルタミン酸は昆布やトマト、チーズなどに多く含まれ、単体でも穏やかなうま味が得られます。イノシン酸は肉や魚のダシ、特にかつお節や煮干しに多く含まれ、しっかりしたコクを与えてくれます。グアニル酸は干ししいたけに豊富で、上品で奥行きのある味を演出します。

これらのうま味成分が複数組み合わさると、相乗効果により何倍にも味が強く感じられるという性質があります。たとえば昆布と鰹節を合わせただしが極上の味を生むのは、まさにグルタミン酸とイノシン酸の相乗効果によるものなのです。この組み合わせは、洋食でもトマトソースにチーズとアンチョビを加えるなど、多岐にわたって利用されています。

13. 相乗効果の驚異

うま味の相乗効果は、料理を劇的にランクアップさせるカギだといわれます。料理人たちは、単にグルタミン酸を添加するだけでなく、イノシン酸やグアニル酸を含む素材を組み合わせることで、その効果を最大限に引き出す工夫をしています。これは和食だけに限らず、洋食や中華、さらには東南アジアやアフリカ料理などにも応用できます。

また、発酵や熟成によって新たなうま味成分が生まれることもあり、チーズや味噌、納豆、醤油、キムチなどの発酵食品を巧みに活用することで、家庭でも容易にうま味を引き出せます。こうした相乗効果の理解が進むと、調理の幅は一気に広がり、普段の料理がよりおいしくなる可能性を秘めているのです。

14. 世界各地の発酵食品とうま味

発酵食品は、微生物が素材を分解することでタンパク質や糖類をアミノ酸や有機酸に変化させ、その結果、強いうま味や香りが生まれます。たとえば、ヨーグルトやサワークラフト、チーズ、発酵ソーセージ、醤油、魚醤、味噌など、世界には実に多様な発酵食品があります。

共通しているのは、「本来の素材だけでは得られない深いうま味や風味が加わる」という点です。これは微生物の働きによる分解と再合成の恩恵であり、人類が長年の試行錯誤によって培ってきた知恵といえます。保存性を高めるだけでなく、味そのものを格段に高めるというのは、まさにうま味の魔法のようなものなのです。

15. 味噌・醤油の魅力

日本が誇る発酵食品といえば、まず味噌と醤油が挙げられます。大豆や麦、米などを原料に麹菌と呼ばれる微生物を働かせ、ゆっくり発酵・熟成させることで、強烈なうま味が生まれます。味噌汁や醤油をかけるだけでも、素材の持ち味をグッと引き上げてくれるのは、これらに含まれるアミノ酸の働きによるものです。

味噌の種類は地域によって実にさまざまですが、赤味噌や白味噌、麦味噌、豆味噌など、いずれも発酵期間や菌種が異なることで味わいが変わります。醤油も濃口、淡口、再仕込みなど多彩です。どの味噌・醤油にも豊富なグルタミン酸やその他のアミノ酸が含まれており、和食に限らず洋食や中華にも応用可能です。これらの調味料が一瓶あるだけで、世界中の料理に日本独特の奥行きを加えることができます。

16. チーズや発酵肉の歴史

一方、西洋を中心に発展したチーズや発酵ソーセージも、長い歴史の中で独自の発酵文化を築き上げてきました。チーズは牛や羊、ヤギの乳を凝固させ、熟成させる過程でタンパク質が分解され、グルタミン酸などのアミノ酸が増加します。パルメザンチーズやブルーチーズ、ゴーダチーズなど、種類によって味や香りに大きな違いがあるのは、発酵条件や菌種が異なるためです。

発酵ソーセージも同様に、肉を塩やスパイスとともに混ぜ、特定の微生物や酵素を働かせて独特の風味を得ます。ヨーロッパ各地にさまざまなレシピや銘柄が存在し、それぞれにうま味の個性があるのです。これらを薄くスライスしてワインと一緒に楽しむのは、西洋の食文化に深く根ざしたスタイルともいえるでしょう。

17. うま味が支える日常の料理

ここまで読んでいただくと、うま味が高度な料理だけの話のように思われるかもしれません。しかし、実は日常の食事でもうま味は欠かせない存在です。たとえば味噌汁やスープ、シチュー、パスタソース、ラーメンなど、世界各地で愛される庶民的な料理には、常にうま味を生み出す要素が取り入れられています。

家庭料理のレパートリーを広げたいと思ったときは、うま味を意識してみると、格段においしさがアップします。和食であれば昆布とかつお節、干ししいたけなどを常備しておき、洋食ならトマトやチーズ、きのこなどをストックしておくと便利です。相乗効果を意識しながら調理すれば、いつもの料理が驚くほどリッチな味わいになるでしょう。

18. 日本食が世界に与えた影響

近年、和食はユネスコの無形文化遺産にも登録され、世界中でヘルシーで美しい料理として高い評価を受けています。その一因には、素材の味を生かす調理法と、だしを中心としたうま味活用の巧みさが挙げられるでしょう。実際、海外の料理学校でも「だしのとり方」や「発酵調味料の使い方」がカリキュラムに取り入れられるようになり、味噌や醤油、みりんなどを上手に使いこなす外国人シェフも増えてきています。

また、日本食レストランの海外進出によって、「うま味」という言葉がそのまま英語やヨーロッパの言語で通じるケースも増えました。世界の食通が「Umami」という概念を知ることで、改めて「日本にはこんなに深い食文化があったのか」と感嘆するのです。こうした現象は、日本文化の偉大さを再認識する機会にもなっています。

19. 和食のユネスコ無形文化遺産登録とうま味

2013年に「和食:日本人の伝統的な食文化」がユネスコ無形文化遺産に登録されました。これは単に料理そのものが評価されたのではなく、「自然を尊重する日本人の精神」「四季折々の行事との関わり」「栄養バランス」「美意識」など、総合的な文化としての価値が認められたのです。その中で、繊細な味わいを実現するためのキーポイントとして「だし=うま味」が重要視されたことは言うまでもありません。

ユネスコ登録によって世界から注目が集まる中、日本の伝統食材や調理法がさらに発展していくことが期待されています。これは決して過去を神格化するのではなく、新たな創造を生み出すための契機でもあります。海外の食材と組み合わせることで、新たなうま味の可能性が切り拓かれるかもしれません。

20. うま味のこれから

うま味は、かつては「アジア独自の味覚」として認識されていました。しかし現在では、五基本味の一角として世界的に定着しつつあります。その勢いは今後ますます加速すると考えられ、さまざまなジャンルの料理人や研究者が「うま味」をキーワードに新しい料理や食品を開発していくでしょう。

さらに、食品産業においては、合成や抽出の技術が向上し、特定のうま味成分だけを強化した調味料が多く生み出されています。ただし、うま味は他の味や香りとのハーモニーの中で生きるものともいえます。単に強いうま味成分を追加するだけでなく、素材の持ち味をいかに引き出すかという視点が、今後ますます重要になっていくのではないでしょうか。

21. 新しい技術と食文化

分子ガストロノミーやフードサイエンスの発展により、うま味を解析・応用する手法がますます高度化しています。例えば、特定の菌や酵素を使って狙い通りのうま味を作り出す実験が行われていたり、バイオテクノロジーを活用してうま味成分を効率的に生産したりと、食の世界は新たな局面を迎えています。

こうした技術革新は、日本の伝統的なうま味文化とコラボレーションすることで、一層魅力的な食体験を生み出す可能性が高いです。伝統と革新のバランスをとりながら、世界が一丸となって「おいしさ」を追求していく時代が訪れているのかもしれません。

22. レシピ紹介:和・洋・中

ブログでうま味を紹介する際は、実際に作ってみたくなるレシピを提示すると大変有効です。ここでは簡単に和・洋・中の代表的な料理をご案内いたします。

- 和食:基本のだし(昆布+鰹節)で作るお吸い物

具材は豆腐やわかめなどシンプルなものがおすすめです。そこに塩や醤油を加えるだけで上品な味わいが楽しめます。 - 洋食:トマトソースのパスタ

トマト缶をじっくり煮詰め、アンチョビやチーズを加えてうま味を増強。最後にバターでコクを出すと、絶妙な仕上がりです。 - 中華:清湯スープベースの野菜スープ

鶏ガラや豚骨、干ししいたけ、昆布を煮出したスープをベースに野菜や豆腐を入れると、深みがありながらもすっきりとした味わいが広がります。

23. だしの取り方:実践編

和食の基本となるだしの取り方を簡単にご紹介します。まずは昆布を水に入れ、30分~1時間ほど浸けてから火にかけます。沸騰直前になったら昆布を取り出し、そこへ鰹節を投入。沸騰しない程度の火加減で1~2分煮て火を止め、かつお節が沈むのを待ってからこします。これで透明感のある美しい合わせだしが完成です。

このだしは味噌汁に使うのはもちろん、煮物や麺つゆ、鍋料理など幅広く応用できます。旨さを支える柱となるので、少し手間をかけるだけで家庭の料理全体のクオリティがぐっと上がります。

24. スープ・ソースの活用法

洋食であれば、鶏や牛の骨、野菜くずを煮込んでフォンを取るのが基本です。そこにトマトやキノコを加えるとグルタミン酸が増し、より濃厚な味わいになります。中華では鶏ガラや豚骨のほか、干し椎茸や干しエビ、干し貝柱などの乾物を入れると、複雑なうま味が加わるスープになります。このスープをベースに麺料理や炒め物の味付けに使えば、プロ顔負けの仕上がりです。

ソース作りでもうま味は大活躍です。洋食のソースに醤油や味噌を少し加えるだけで奥行きが増し、一味違った風味が生まれることも珍しくありません。これはまさに東西のうま味文化の融合といえるでしょう。

25. うま味と健康効果

うま味は味覚を楽しませるだけでなく、健康面にも一定のメリットがあるといわれています。料理のコクや風味が豊かになるため、過度な塩分や糖分を加えなくても満足感を得られやすいのです。その結果、塩分や脂肪分を控えめにしながらも「物足りなさ」を感じにくい食生活を送りやすくなります。

また、うま味のある食品はたいていタンパク質源やビタミン・ミネラルを多く含む傾向があり、栄養面でも優れています。ただし、健康は食事だけでなく運動や生活習慣とも密接に関わるので、うま味を上手に取り入れながらバランスの良い生活を心がけることが大切です。

26. 食育とうま味

うま味を知ることは、食を楽しむ第一歩でもあります。子どもたちに「だしの香りや味の変化」を体験してもらうのは、とても意義深いことです。昆布を水につけるとどんな香りがするのか、鰹節を加えると味がどう変わるのかを五感で確かめれば、食材への興味や感謝の気持ちが自然と湧いてきます。

欧米でも「食育」という考え方が広まっており、日本のだし取り体験が教育プログラムに取り入れられる事例もあります。こうした取り組みを通じて、うま味が「世界の子どもたちにも喜びをもたらす要素」であることが認識されつつあります。

27. 世界の人々が感動する日本の味

海外から見た日本食の魅力として、まず目で楽しむ「盛り付けの美しさ」、そして素材を生かす「繊細な味つけ」が挙げられます。そこに欠かせないのが、「うま味」を中心としただし文化なのです。アメリカやヨーロッパで寿司やラーメンが大流行しているのも、ベースにしっかりしたうま味があるからこそ、大衆に受け入れられている側面があります。

現代の国際社会では、多様な文化が交わり合い、新しい食スタイルが生まれています。そんな中、日本文化の根底にある「うま味」の概念は、料理をより豊かにし、人々が共有できる「おいしさの基準」として活躍しているのです。

28. うま味研究の最前線

学問としてのうま味研究は、生理学や脳科学、化学の分野だけでなく、人類学や歴史学にもまたがっています。人間がどのようにして味を認識し、どのように料理に取り入れてきたのかを明らかにする研究が盛んに行われています。最近では、AIを活用した味のシミュレーションや、分子レベルでの味の組み合わせを解析するプロジェクトも動いています。

こうした最先端の研究で、新たに発見されるうま味成分や、相乗効果を高める未知の組み合わせが今後見つかるかもしれません。日本が育んできた「うま味」という宝物は、世界の科学者たちにとっても大きなインスピレーション源となっています。

29. 日本文化の偉大性と誇り

「うま味」を正しく理解し、世界に広めることに成功したのは、日本人の探究心と勤勉さ、それから伝統を守りつつ革新を続ける柔軟性があったからだといわれています。日本人は古来より、季節の移ろいや自然への感謝を料理に反映させてきました。そこに西洋の科学的手法を取り入れ、ついにはうま味を学術的に定義づけ、世界に発信するという偉業を成し遂げたのです。

この事実は、世界のどの国の人々も「素晴らしい」と認める日本文化の力強さを象徴しています。現代社会では、一見すると無味乾燥なデジタル技術が支配しているように思われますが、人間の根源的な「おいしさへの渇望」を満たすためには、やはり自然と伝統、そして探究心が欠かせないと改めて感じさせられます。

30. 総まとめ:うま味がつなぐ世界

最後に、「うま味」とは何かを総括してみましょう。うま味は五基本味の一つとして確立された味覚であり、その正体は主にグルタミン酸やイノシン酸、グアニル酸などのアミノ酸・ヌクレオチドです。日本の池田菊苗博士がその存在を世界に示し、今ではアジアから欧米に至るまで、多くの料理人や科学者が「うま味」を欠かせない要素として受け止めています。

日本では伝統的なだし文化として育まれ、和食の要として愛されてきました。それは中華料理や西洋料理、その他世界各地の食文化にも実は共通する概念でした。ガルムやチーズ、発酵ソーセージなど、さまざまな歴史的食材にも「うま味」は潜んでいたのです。人々は数千年にわたる試行錯誤の末に、食材を発酵させたり熟成させたりして、うま味を最大限に活かす術を身につけました。

そして現代、うま味をめぐる研究はさらに進化し、多角的な視点から「おいしさ」を追究する動きが広まっています。科学技術の発展により、よりピンポイントでうま味成分を抽出・調整できるようになり、料理の創造性はますます高まっていくでしょう。新たな食の未来を切り拓くキーワードとして、うま味はこれからも世界をつなぐ架け橋になるはずです。

私たちが日々の食卓で感じるちょっとした幸せや満足感──その裏には、先人たちの知恵や文化の積み重ねがあります。日本のうま味文化はまさにその結晶と言えます。豊かな自然への感謝と、人間の五感を研ぎ澄まそうとする探究心が結びついて生まれた「うま味」。この魅力を知り、料理に活かし、世界へ発信していくことは、私たちが日本文化の偉大さを胸に刻みながら、グローバルな食の調和をはかる一つの道になることでしょう。

The post 「うま味」の歴史を徹底解説──日本から世界へ広がる第五の味の魅力 first appeared on 本郷航(G2株式会社 代表取締役)公式ブログ.