はじめに

私たちヒトの“性”を取り巻く社会的制度や生理学的特徴は、他の動物と比べると極めて特異です。長期にわたるペア形成、隠された排卵、閉経など、多くの生物には見られない要素が満載です。

しかし改めて地球上の動物の営みを見渡してみると、その多様性には目を見張るものがあります。狡猾な戦略や一風変わったやり方で子孫を残す動物たちの姿は、一見ドラマチックなフィクションのようでもあり、自然という舞台が生み出した“生存競争の大実験”そのものです。

今回は、そんな人間の性が「地球上でどれほど例外的か」をいっそう際立たせる動物界のユニークなエピソードを、少し広い視野から改めてお伝えいたします。

1. 動物界における血縁の曖昧さ──托卵や混合父性など

1-1. 鳥類の“托卵”戦略:カッコウの巧妙な駆け引き

カッコウ(Common Cuckoo)は自分の巣を作らず、他の鳥の巣に卵を産みつける「托卵」を行います。騙された親鳥は卵を見分けにくいため、巣の主である自分の子どもよりも大柄なカッコウのヒナを熱心に育ててしまうのです。

こうした手法を、人間社会に置き換えると一種の“すり替え”にも思われるかもしれませんが、自然界では立派な戦略として成立している点が興味深いところです。

1-2. 哺乳類や魚類の“混合父性”

ネズミやイヌ科動物、魚類などには、一度の出産や産卵で複数のオスの遺伝子が混ざり合う「混合父性(マルチプル・パターニティ)」が確認されています。排卵時期が近く、短時間で複数のオスと交尾を行えば、同じ子宮や卵塊内で違うオス由来の受精卵が育つわけです。

一見混乱を招きそうなこの現象も、複数のオスの遺伝子を同時に残すことで、子どもたちの遺伝的多様性を高める効果があるとも考えられています。

1-3. スニーク行動がもたらす意外な結果

サケやブルーギルといった魚には、大きな縄張りを守る“堂々オス”を横目に、素早く産卵の場面へ割り込む“スニーク・オス”が存在します。守っている側としては「ここは俺の縄張りだ!」と威張っているつもりでも、守られている卵の一部はスニーク・オス由来ということもしばしば。

外から見れば、あたかもハリウッド映画の脚本のような“隠し子”ドラマですが、動物界ではこれもまた珍しい話ではないようです。

2. 真の一夫一妻制がいかに少数派か──鳥類の“遺伝的浮気”や例外的な“一夫一妻”など

2-1. “一夫一妻”とされる鳥類の遺伝的浮気

外見上はペアを組んで子育てをする鳥でも、DNAを解析してみるとヒナの父親が複数存在することが発覚する例があります。コマツグミやシジュウカラなど、社会的にはつがいで行動していても、実はメスが他のオスとの交尾をしている場合が少なくないのです。

こうした事実によって、“社会的一夫一妻制”と“遺伝的一夫一妻制”の間には乖離があることが明らかになりました。

2-2. 例外的な“一夫一妻”――プレーリーハタネズミ

一方、プレーリーハタネズミ(Prairie Vole)は、哺乳類では珍しくペア間での浮気が少ない種として知られています。ここでは交尾後に放出されるオキシトシンやバソプレシンといったホルモンが、ペア同士の絆を強固にすると考えられています。

とはいえ、まったく浮気がないわけではなく、あくまで相対的に“一夫一妻制が強い”種、という位置づけになっています。

3. 性転換やオスの妊娠など極端な事例

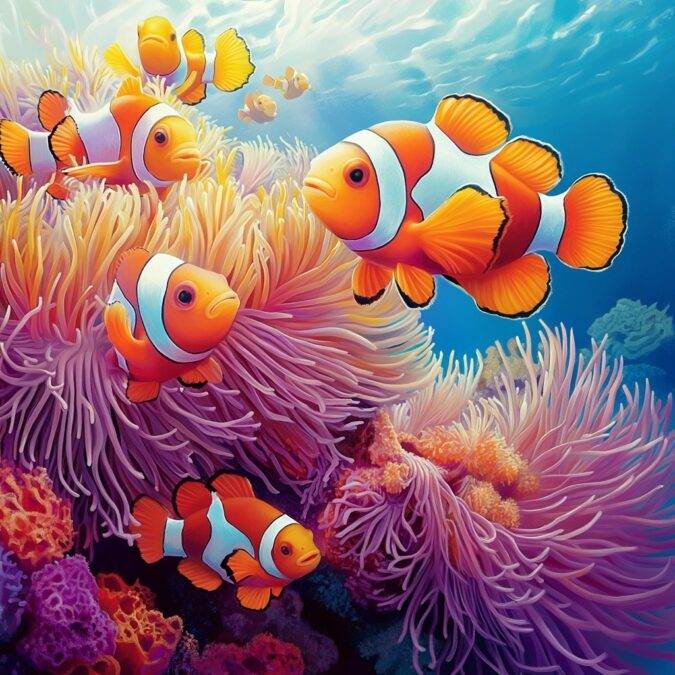

3-1. 魚類の性転換:クマノミとイソギンチャク

クマノミ(Clownfish)は群れの最大個体がメス、次に大きい個体がオス、その他は未成熟という独自のヒエラルキーで暮らします。グループのメスが死ぬと、オスがメスへ性転換し、未成熟個体が新たにオスの役割を担うという驚きの仕組みが展開されます。

これは魚類で一般的な“雌性先熟”の一例で、環境や群れの状況に応じて性が切り替わるというのは、人間からすると想像を超えた適応戦略です。

3-2. オスが妊娠するタツノオトシゴ

タツノオトシゴ(Seahorse)では、メスがオスの育児嚢に卵を預け、オスがその卵を体内で保護・育成し、やがて稚魚を産み出します。産卵の負担をメスが減らし、オスが自ら子どもを守ることで、繁殖成功率を高めているとも考えられます。

「出産=メスの役割」という人間の発想が、いかに絶対的なものではないかを示す良い例といえそうです。

4. 社会的な衝突解消にセックスを用いる動物──ボノボなど

4-1. ボノボの平和的社会

ボノボ(Pan paniscus)は、チンパンジーの近縁種でありながら性格はまるで対照的です。彼らの群れでは社会的な争いが起こりそうになると、オス同士、メス同士、さらには親子間でもセックスを行い、緊張を鎮めると報告されています。

この“衝突解消のための性行動”によって群れ全体のストレスが軽減され、いわばセックスがコミュニケーションや和解の手段として機能しているようです。

4-2. チンパンジーとの対比

同じ類人猿のチンパンジーはメスを巡るオス同士の闘争や縄張り争いが頻繁に起きます。ボノボでは逆に、メス同士の結束と性行動による平和的な秩序が発達していると考えられ、同じ近縁種とは思えないほどの違いがあります。

5. 閉経や祖母仮説に見る寿命と世代間協力

5-1. 人間だけじゃない?シャチの閉経

閉経という現象はヒト固有のものかと思いきや、実はシャチ(Orcinus orca)をはじめとする一部のクジラ類でも見られます。メスのシャチは40歳前後で繁殖しなくなる一方、長期にわたって生き続け、群れの子孫を導く重要な存在になります。

このように“出産しないのに長く生きる”個体が果たす役割については、いまだに多くの研究が続けられています。

5-2. 祖母仮説(Grandmother Hypothesis)

進化生物学者のクリステン・ホークらが提唱する「祖母仮説」は、閉経後の女性が孫育てをサポートすることで、自分の遺伝子を間接的に継承する仕組みを説明するものです。シャチや一部の高い社会性をもつ動物でも似たような構造が認められ、人間の長寿社会を考える上でも示唆に富んだ視点となっています。

6. 哲学的・歴史的視点から見る「なぜこんなにも多彩な戦略があるのか」

ここまで多種多様な繁殖戦略を見てきましたが、そもそもなぜこんなに様々なやり方が存在するのでしょうか。

自然選択の多様性

アリストテレス風の表現を借りるなら「自然が目的を果たすために尽くす方法は一つではない」ということなのでしょう。同じ環境でも、捕食者やエサの状況によってどの戦略が有利かは変動します。托卵や性転換、オスが妊娠するという極端な事例も、環境に適応する過程で磨き上げられてきた可能性があります。

社会性と性行動の結び付き

社会が複雑化するほど、性行動は単なる生殖行為以上の役割(絆づくり・衝突解消・コミュニケーション)を担い始めます。ボノボはその究極の例といえ、人間における「性」と「社会的絆」の関係を改めて考えるヒントになりそうです。

文化の進化と制度

ヒトが築いてきた一夫一妻制や家族制度は、生物学的な本能だけではなく、社会や文化、歴史の影響を大いに受けながら形作られました。遺伝的視点では浮気が珍しくない生物が、社会的に一夫一妻を装うこともあるように、文化という要素が深く関わることで多様な制度が生まれます。

世代間協力の意義

祖母仮説や閉経の事例は、高い社会性をもつ動物群で“長老”や“祖母”的存在が集団の生存に寄与する可能性を示しています。若い世代ばかりでなく、年長者が持つ経験や知恵を活用し、集団全体の繁栄を高める。こうした仕組みが、シャチやヒトなどの長寿命な生物で並行進化しているのは非常に興味深い点です。

まとめ

血縁の曖昧さ

他の鳥の巣に卵を産む托卵や、複数のオス由来の子どもが一度に誕生する混合父性など、動物界には血縁関係を混乱させるような行動が数多くあります。

一夫一妻制の希少性

従来は“一夫一妻”と信じられた鳥類が実は遺伝的に浮気をしていたり、逆にプレーリーハタネズミのようなほぼ忠実なペア戦略をもつ哺乳類がいたりするのは、動物界の多様性を象徴しています。

性転換やオスの妊娠

クマノミの性転換やタツノオトシゴのオス妊娠など、人間の常識をくつがえすような事例は、生き残るために生物が編み出した“妙手”のようにも見えます。

社会性とセックス

ボノボはセックスを衝突解消の道具として活用し、チンパンジーとはまるで違う社会秩序を保っています。生殖以外にも性行動が様々な役割を持つことの一例といえます。

閉経と祖母仮説

繁殖機能が終わっても長く生きるシャチやヒトのメスは、次世代や孫世代へのサポートを通じて、集団全体の生存率と適応度を高める要となっている可能性があります。

哲学的帰結

ここに挙げた事例から見えてくるのは、動物界の繁殖戦略がいかに多様かということです。私たち人間が当然と捉えている「自分の子かどうかを気にする」「一夫一妻や結婚制度を重視する」などの価値観も、進化と社会を複雑に絡め合わせて生まれたものの一つに過ぎません。

「その子は本当に自分の子供なのか?」という問いが、私たち人間の社会では家族の在り方や法制度、道徳と結びつき、いっそう複雑化します。ところが、動物界の多くではそれが日常的に起こり、それでも彼らなりの秩序や繁栄を築いているのです。

こうして他の生物を俯瞰してみると、人間の性や家族制度さえも“自然の大きな多様性の中のひとつ”と感じられるのではないでしょうか。

あとがき

他の動物たちの性を覗いてみると、改めて私たち人間が選んだ道がいかに特異であるかを思い知らされます。文化や社会的合意、倫理観が深く絡み合い、それらを通じて「恋愛感情」「恋愛結婚」「一夫一妻制」といった枠組みが成立しているからこそ、私たちの日常は動物界の他の種とは全く異なる景色を持つようになったとも言えます。

一方で、こうした多様性に目を向けることで、「自分たちの当たり前」を見つめ直すきっかけにもなるかもしれません。もし他の生き物の世界がこれほど変幻自在なら、人間の社会制度も少し違う角度から見れば、さらに新しい発想や理解が広がることでしょう。

The post 浮気、托卵、オス妊娠──動物たちの奔放な性行動が映し出すもの first appeared on 本郷航(G2株式会社 代表取締役)公式ブログ.